Ok, boomer. Dafoe ce l'ha fatta a mettere insieme una notevole Biennale Teatro, con qualche piccola ombra

31.03.2025

No, non ci si può certo aspettare la noia di un tranquillo week-end da teatro borghese, quando si intraprende a Milano la strada un po' impervia che porta in Zona K. E non parliamo affatto dell’indirizzo di luogo, che sarebbe propriamente via Spalato al quartiere Isola.

Stavolta poi, alla fine dell’ultima settimana di marzo, per il secondo appuntamento di stagione, piccoli e grandi fatti al di sopra di ogni buona volontà si sono come accumulati a ‘metterci il carico’.

Prima di tutto, venerdì 22, un bello sciopero duro dei mezzi pubblici, con le metropolitane a porte sbarrate dalle 18.30, tram e bus zeppi che non si riesce a salire, il traffico mezzo impazzito e nemmeno l’ombra, naturalmente, di un taxi libero.

Come se non bastasse, all’uscita della prima attesa rappresentazione milanese di ‘Photo-Romance’, ambientata nella Beirut della seconda guerra del Libano (2006), dai cellulari raggiungeva i volenterosi spettatori che erano riusciti ad arrivare a Zona K, l’eco lontana della strage di Mosca, rivendicata dall’Isis-K. E maledizione pure alla coincidenza della consonante occlusiva velare sorda.

E dire che l’evento era davvero tale, non solo per la novità di genere, tra la performance artistica e il teatro cosiddetto ‘semi-documentario’, con tanto di richiamo di fondo al film ‘Una giornata particolare’ di Ettore Scola, ma anche perché - davvero incredibilmente - era la prima occasione di vedere a Milano Rabih Mroué, un artista libanese parecchio conosciuto nel mondo, e da anni rifugiatosi a Berlino, come anche Lina Saneh (pseudonimo di Lina Majdalanie) con cui era in scena.

A dire il vero, con mostre e perfomance precedenti, ai vari festival di Emilia Romagna Teatro (Vie), di RomaEuropa o di Napoli, e addirittura con una monografia per le Colline Torinesi nel '23, con la meritevole Fondazione Merz in prima fila, era già arrivata qualche volta in Italia la singolare proposta, ineffabile e indefinibile ma pur sempre molto politica (1), di questo artista e di Lina e pure dei suoi altri collaboratori, libanesi atipici, europeizzati ma non così del tutto. A Milano no, mai nessuna traccia di Mrouè.

Il problema è che, nella sedicente unica metropoli europea d’Italia, ogni stagione felice porta a una nuova di ridefinizione della caratteristica che passa sotto il tradizionale epiteto del milanese ‘baùscia’. Gentrification e foodification sono i nuovi mantra, resistono ancora benino moda e design (e non a caso il teatro connesso alla Triennale può vantare ottime scelte con FOG), ma per quanto riguarda la proposta artistica e teatrale in particolare, qualche occasione di livello paragonabile alla scena europea va cercata con il lumicino. A proprio rischio e pericolo, appunto.

Tornando alla cronaca specifica, tra la semi-paralisi del traffico a Milano e l’inquietante riaffacciarsi del terrorismo islamista nella sala Crocus di Mosca, al carico della serata infausta s’è aggiunta anche una piccola indisposizione di Lina Saneh.

E così rischiavano di vedersi cancellare i bei ‘sogni d’Avignone’ gli spettatori milanesi che ambivano a recuperare almeno la replica del sabato sera di ‘Photo-Romance’.

Il vagheggiare relativo al festival francese si riferisce al fatto che Mroué e Saneh-Majdalanie allestirono questo lavoro per la 67ma edizione d’Avignon, durante il periodo della direzione di Hortense Archambault e Vincent Baudriller, che ogni anno condividevano il programma con un artista associato, e nel 2009 era - guarda caso - l’autore e regista di teatro forse più noto d’origine libanese Wajdi Mouawad (di cui in Italia è stata appena adattata la tragedia ‘Come gli uccelli’ sul conflitto arabo-israeliano).

Sta di fatto che la sera di sabato 23 marzo, mentre dalle parti dell’Isola cominciava a levarsi un bel vento da nord, come a castigare quelli che si erano presentati in abiti troppo prematuramente primaverili, le direttrici della Zona più amata dai tifosi del rinnovamento teatrale di Milano, Valentina 1 e 2, s’aggiravano accoglienti e sollecite, con il manipolo intero delle ‘K-sisters’, a distribuire sorrisi e saluti e scuse per l’inconveniente dell’indisposizione della Saneh.

In mano avevano un piccolo fascio di volantini da consegnare, formato mezzo A4, con il titolo e la scheda del lavoro che gentilmente Mroué aveva accettato d’improvvisare: ‘Make me stop smoking’, fatemi smettere di fumare.

Al che, appena sentito pronunciare il titolo nuovo, sorride subito elegantemente la giovane signora firma del giornalone, nella fila in attesa d’entrare: ‘non sarà mica la versione libanese de ‘I danni del tabacco’ di Čechov?!’’.

Un altro spettatore, un po’ più in là con gli anni, guardava smarrito sulla porta la gentile ospite che gli ha spiegato la novità e lasciato la mini-locandina di 'Make me stop smoking', proprio mentre lei stava uscendo con in mano la bustina porta-tabacco e le cartine per farsi gli ultimi due tiri prima dello spettacolo.

Questa inattesa ‘conferenza non accademica’, che ha pressoché inaugurato una serie così definita dallo stesso Rabih Mroué, risulta poi essere stata portata in giro dal 2006, come uno dei pezzi forti, e più analizzati dalla critica di mezza Europa.

Pian piano la sala si riempie fino a che quasi due file di spettatori si devono accomodare per terra davanti alle tribunette.

Sembra proprio di stare in mezzo a un pubblico da festival, signore eleganti shabby-chic o vintage, giovani hipster con zaini da bici e intellettuali che vorrebbero ancora essere così.

S’intuisce dai capannelli che ci sono pure gli addetti ai lavori e i critici, insieme a tanti appassionati veri, persino autori di prim’ordine: si riconosce subito, anche solo per via dell’altezza, Pau Palacios degli Agrupación Señor Serrano.

In alto, seppur in un angolo più borghese agée, c’è persino quello arrivato con la tote-bag da catalogo della Biennale Teatro Emerald a spalla. Si notano parecchi giovani, giovani per davvero, e si sentono parlare più lingue, addirittura due o tre spettatrici all’inizio interloquiscono in inglese con Rabih.

Anche alla fine, aguzzando le orecchie per captare qualche reazione, sembra davvero di uscire dalle Tese dell’Arsenale a Venezia dopo qualche spettacolo internazionale di quelli che spiazzano tanto a tutta prima, per poi lavorare altrettanto nella testa degli appassionati.

Non sono invece riuscite a scalfire un certo stato, per così dire, da ‘app-assonnati’, le parole, le immagini e la musica di Mroué. Anche se poi è un piccolissimo gruppo, che si nota prima di tutto perché pare più elevato per età e apparente condizione sociale, fa sempre una certa impressione quando non passano come dovrebbero le emozioni artistiche, e qualcuno, fosse anche uno solo, a mezza voce ammette di aver chiuso anche gli occhi annoiato. Eppure…

…eppure, come si evince anche da questa cronaca disordinata, ‘Fatemi smettere di fumare’ lavora esattamente sul crinale tra realtà e rappresentazione: non vuole fare breccia con il solito facile moralismo nell’indifferenza di noi tutti spettatori della tragedia di un mondo che ormai si avvia a diventare, sempre più vicino a noi, una sorta di grande Libano, ma vuole anzi mostrarci come ci siamo abituati tutti ormai a giocare dentro questa Beirut capitale, e in fondo il primo che lo fa è l’artista stesso.

Questa ‘conferenza non accademica’ si presenta molto giocosamente, con le raccolte di foto dei lampioni o dei tombini delle fogne, piuttosto che con i titoli di lavoro rubati qua e là, che l’artista conserva in un quadernetto. Attenzione, però, in questo primo racconto divertito, Rabih semina subito parecchi indizi su dove andrà poi a parare.

Forse il passaggio chiave, nella lunga introduzione sui vari lavori che l'artista racconta di aver avuto in animo di fare, è quello del crescendo, con negazione-rimozione finale, sul gatto spiaccicato.

Già, a Beirut muoiono anche tantissimi cani e gatti, tutti i giorni, e Monrué dichiara di aver pensato di montare un lavoro partendo da una raccolta di immagini su questo tema terribilmente laterale alla tragedia maggiore. Fa vedere le prime foto molto sfocate e poi, al momento di mostrarne una davvero ‘cat-shocking’, finge di gigioneggiare nella negazione e la toglie via in un frame.

‘Il mio obiettivo non è quello di ricercare empatia diretta con il pubblico o di presentare le storie attraverso un filtro pietistico’, ha dichiarato Monruée stesso dopo una rappresentazione della sua recente conferenza teatrale 'Riding a cloud', che muove dalla storia di suo fratello Yasser che, ferito a 23 anni da uno sparo durante la guerra civile libanese, ha perso l’uso della parola, ed è fisicamente al centro della scena con lui.

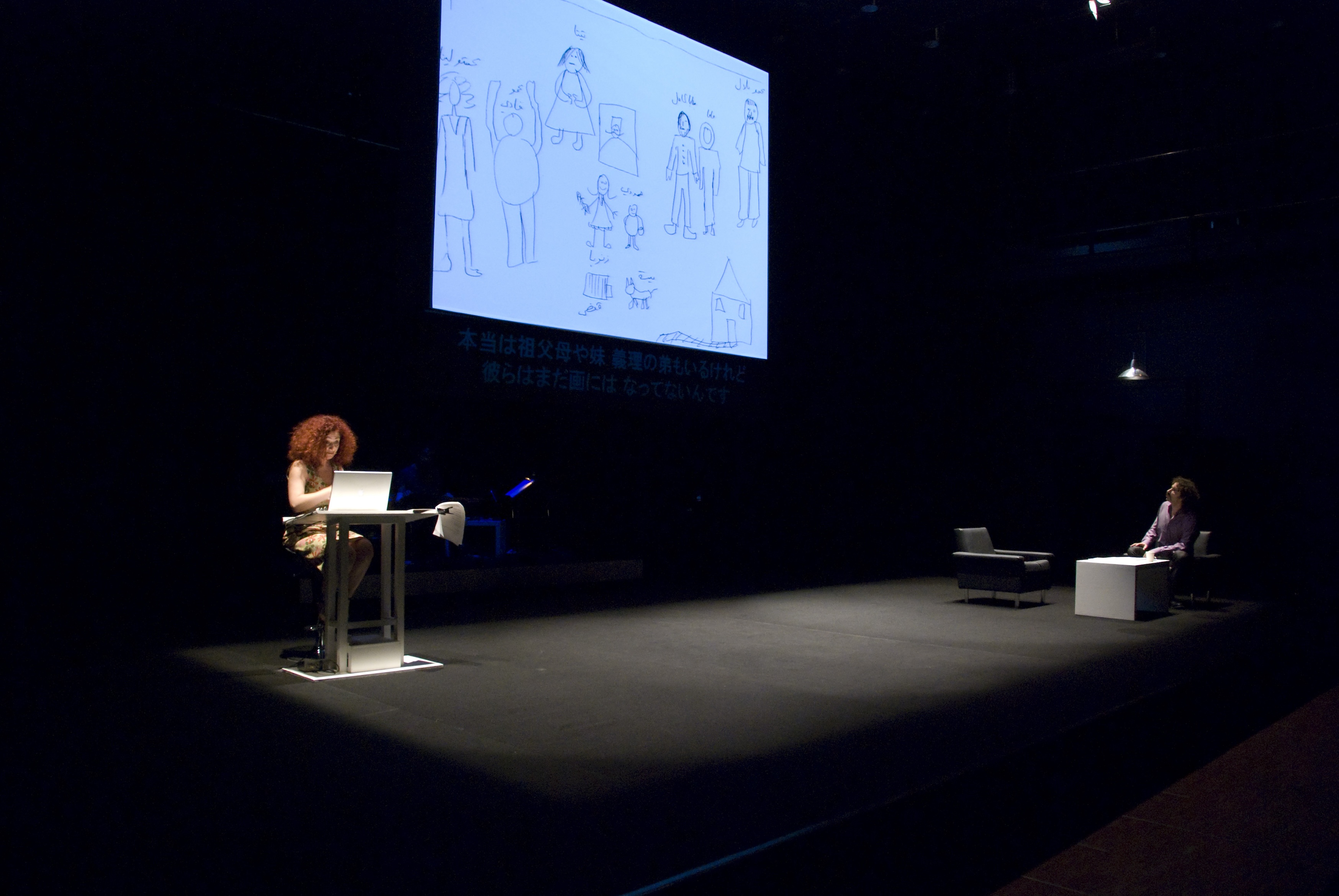

Ecco: non si possono certo biasimare gli spettatori che tirano il fiato, quasi con sollievo, quando il buio della fine di 'Make me stop smoking' interrompe la ripetizione della lettera da e su Beirut, in graphic-novel proiettata sullo schermo, mentre Rabih si mette di lato per evocare musicalmente, accompagnato da un personaggio piuttosto noto del post-punk, Charbel Haber, proprio l’atmosfera sospesa e spiazzante del suo stesso lavoro.

Del resto, lo potevano pur immaginare gli spettatori avvertiti che sono venuti a vedere questo secondo appuntamento di stagione di Zona K: non è che si può tornare a casa così sereni dopo aver sentito un artista che arriva dal Libano martoriato del Terzo millennio, parlare di realtà e di rappresentazione e di memoria.

Non ci sono nessun tango d'antan o nessuna canzonetta di buoni sentimenti che possano risuonare facili e consolatori alla fine, non c’è nessuna strada dentro il cuore di nessuno, e il mondo è meglio non guardarlo proprio, come potrebbe aver scritto l’autore di un’onesta ballata del gatto spiaccicato a Beirut.

Già, forse sarebbe stato meglio vedere bene l’immagine di quel micio spappolato, chissà. Magari la prossima volta Rabih Mroué ripresenterà il suo precedente lavoro con Lina Saneh, ‘Who's Afraid of Representation?’ (2005), chi ha paura della rappresentazione. Lì andava proprio dritto al punto di quel genere di performance artistiche più violente o fisiche, che sono così ciclicamente di moda in Europa e nel mondo occidentale, e invece sarebbero impossibili da proporre in Libano o in Medio Oriente.

Questa serie di ‘conferenze non accademiche’, e s’immagina pure le perfomance come ‘Photo-Romance’, non sono ripetizioni posticce di una sorta di nuovo teatro della crudeltà, ma lavorano con acume sottile proprio sul non-detto e sul non-visto e sul non-vissuto.

Il disagio che ci si porta a casa, ovvero proprio la lieve irritazione che viene provocata, non sono relativi al meccanismo della nostra ormai consolidata indifferenza alle tragedie in generale, e a quelle mediorientali in particolare: ma, in fondo, attengono al processo d’identificazione con l’artista, che Rabih induce marcando all’opposto una distanza, mettendo in scena il suo ruolo di guida assolutista e la sua stessa responsabilità nella rappresentazione.

E certo bisogna essere molto capaci di dosare le quote di contraddizione, in questo gioco sottilmente provocatorio con il pubblico, e Rabih lo può fare anche grazie al mestiere teatrale che si è un po’ lasciato alle spalle ma che sa ancora così bene mettere a frutto.

Appassionati o app-assonati, indifferenti o irritati, inquietati o incoscienti, alla fin fine ci siamo proprio tutti ‘inKappati’ dentro.

NOTA 1. LA DIMENSIONE POLITICA INELUTTABILE DEL TEATRO

Da un’intervista con Rabih Monrué di Francesco Brusa (altrevelocità, 4 novembre 2022)

D.: Consideri il tuo un teatro politico?

R.: Ogni atto artistico è un atto politico, specialmente se parliamo di teatro. Non c’è alcuna via di fuga possibile dalla dimensione politica. Tuttavia, credo debba essere tracciata una distinzione fra l’occuparsi di 'fatti politici' nei propri spettacoli e l’agire politicamente in scena. Si tratta di due cose diverse.

Generalmente, nelle mie performance utilizzo materiali che hanno a che fare con avvenimenti in tutto e per tutto 'politici', ma non si tratta di testimonianze, immagini e suono legate all’attualità. Il mio interesse nei loro confronti non è dettato dall’attualità. Per questo, sento di poterli mettere in scena anche a distanza di uno, due, dieci anni dalla prima volta senza che il senso dello spettacolo ne esca modificato.

Le questioni che cerco di indagare, cioè, trascendono l’occasione specifica attraverso cui le racconto, (…) le domande che provo a pormi nelle mie performance sono sempre lì, attraversano i decenni.

In realtà la memoria mi interessa poco come tema in sé. Anzi, credo che quello che chiamiamo 'memoria collettiva' implichi anche una certa dose di violenza e di censura: è proprio attraverso l’interdizione di alcuni ricordi o l’imposizione di alcune interpretazioni rispetto alle altre che si crea un senso comune rispetto agli eventi.

Io sono molto più interessato alle 'narrazioni', o per meglio dire a come l’oggettività e la soggettività delle narrazioni e delle storie personali e collettive si mescolino in continuazione. Non si può separare in maniera definitiva la realtà dalla finzione.

Voglio dire, la memoria – anche se non corrisponde alla verità fattuale degli eventi – ha sempre qualcosa di concreto. Rappresenta una realtà tangibile per chi la custodisce. Nei miei spettacoli cerco di esplorare questo confine, questa 'linea di mescolanza' in cui la memoria è solo un effetto secondario di come ciascun testimone di un evento prova a narrare la propria storia o quella delle altre persone coinvolte.